Uruguay, 2016

Blub. Prima è un luccichio; pochi secondi dopo è una palla di fuoco che emerge dall’acqua.

Come ogni mattina, il sole schizza fuori dall’altro capo dell’Oceano Atlantico, e irradia questo entroterra fatto di chilometri e chilometri di dune. La sabbia affamata brama calore. Ben presto la sua temperatura sale e la pressione atmosferica si abbassa; così che l’aria sospesa sopra all’oceano, più fredda e in pressione più alta, si sente, in obbedienza alle immutabili leggi della natura, irresistibilmente attratta da quella rovente spiaggia infinita. E allora si sposta, sempre più in fretta, creando quella brezza che soffia dal mare verso la terra e che, puntualmente, alle otto del mattino, s’insinua fino alle tavole di legno del mio bungalow, trascinando con sé un odore pungente di morte.

Mmh. Voglio dormire. Come al solito tento di girare la testa e tuffarmi sotto al lenzuolo, ma ormai il danno è fatto: tutta la stanza odora di cadavere di foca. Addio sonno. Scatto via dal letto ed esco dalla camera. Ma com’è possibile che nessuno faccia nulla per sistemare la Playa de la Calavera?! Quasi inciampo sul gradino. Ah no, siamo a Cabo Polonio: fare cosa? E chi? E come?

«Cabo Polonio… Da Cabo Polonio non me ne sarei mai andata via», mi ha detto Lucia due mesi fa, con un’aria sognante persa ben oltre il bar di Rio de Janeiro in cui stava seduta. «Un villaggio di hippie sperduto fra le coste dell’Uruguay – magico! Circondato da un deserto e senza elettricità. Dei cieli stellati da lasciare senza fiato…»

Man mano che lei parlava, io dipingevo nella mia mente un quadretto di quel Cabo Polonio che stava descrivendo. Era fatto di accampamenti colorati, luci di candele e un promontorio roccioso sotto cui si infrangevano le onde buie, fragorose. A dipinto completato, ancora prima di lasciar asciugare i colori, avevo aggiunto un importante dettaglio: me stessa. Poco ma sicuro, sarei andata a dare un’occhiata di persona a quel posto.

Il mondo dondola dall’amaca del signor Marcelo – il nome dell’ostello in cui alloggio e, suppongo, anche del proprietario. Davanti a me c’è la piazzetta del villaggio, ossia una piccola duna tonda intorno alla quale le camionette che arrivano fino a questo posto in capo al mondo fanno il giro per tornare indietro, quasi avessero paura di rimanere intrappolate per sempre tra queste sabbie. In cima alla duna, due stecche di legno recitano: bienvenidos – plaza central. Non c’è proprio nessuno a cui dare il bienvenidos, però, e la plaza central ha ben poco di plaza e di central. Il mare risplende pigramente alle sue spalle, fingendo di essere pacifico e addormentato. Le altalene del parco giochi sabbioso cuociono sotto al sole. Ad un paio metri da me ci sono i tavoli e le sedie – vuoti – di un altro ostello, i cui confini sono incerti come tutti i confini di Cabo Polonio: le case poggiano semplicemente sulla sabbia, prive di recinzioni o muri. Non è nemmeno chiaro dove siano esattamente i limiti della strada, anche se comunque le camionette che fanno il giro della plaza un paio di volte al giorno sono gli unici mezzi che circolano, per cui non è che si debba regolamentare il traffico. E poi il vento continua a dare nuove forme all’intero paesaggio, e le camionette si devono adattare a passare dov’è più appropriato. Tutta Cabo Polonio si adatta.

In direzione est, dietro di me, il villaggio lascia spazio alla Playa de la Calavera, una spiaggia lunga infiniti chilometri di cui è impossibile vedere la fine. Si capisce solo che sfuma in una vaga foschia, in un punto imprecisato. Anche l’inizio della spiaggia è altrettanto impreciso: partendo dal paese, succede solo che le distanze tra le case diventano sempre più larghe e casuali, e alla fine c’è solo sabbia. Ma siccome non è possibile notare alcun cambiamento sostanziale di paesaggio, ho il sospetto che Cabo Polonio stessa sia la spiaggia. Uno scheletro in mezzo ad un deserto giallo e blu.

Si avvicina quella che credo sia la moglie di Marcelo. Hanno entrambi la pelle bruciata dal sole, i lineamenti secchi e rugosi e uno sguardo lievemente malinconico. Mi fissa, e vedo che sta per aprire la bocca, e so benissimo cosa sta per dire – al che la precedo, nel mio esuberante spagnolo appena imparato: «¡Una noche más!».

«Una noche más. Muy bien», risponde, e accenna un vago sorriso.

Una notte in più. Non che abbia qualcosa da fare, qualcuno con cui intrattenermi o nuovi territori da esplorare, ma – sì, resto un’altra notte. Nemmeno il mio soggiorno a Cabo Polonio riesce ad avere dei confini precisi: procede solo al ritmo di una noche más, una otra noche más. Pigro, solitario e vago come questo posto.

Comunque non è sempre stato così. Quando sono arrivata qui ero in grande compagnia: il proprietario dell’ostello di Florianópolis, Gil, aveva caricato la sua ragazza Nicole, me, la mia amica austriaca Nini e una coppia tedesca nella sua macchina a cinque posti più uno, e ci aveva trascinato in un’odissea dal Brasile all’Uruguay durata venti ore al posto delle dieci promesse. Schiacciati tra bagagli e spazio stretto al cui interno era impossibile muoversi, avevamo trascorso il viaggio godendo anche di una serie di intrattenimenti di vario tipo, tra cui: tempeste di fulmini e grandine, aggressioni di zanzare voraci, litigate tra coppie e contrabbando di persone alla frontiera (più precisamente di Nicole, che aveva dimenticato il passaporto a casa e si era nascosta sotto ai nostri zaini durante l’ingresso in Uruguay).

L’ostello del signor Marcelo era stato scelto per esclusione, perché a Nicole non era andata bene nessun’altra sistemazione. D’altro canto, il suo fidanzato surfista aveva trovato da ridire sulle onde di Cabo Polonio, e così, dopo neanche ventiquattro ore, i due brasiliani se n’erano andati via. Quasi a sostituirli, erano sbucati fuori degli altri ragazzi che avevamo conosciuto pochi giorni prima a Punta del Diablo; il nostro tentativo di passarci una serata assieme, però, era fallito nel momento in cui li avevamo trovati così ubriachi da non poterci avere nessun tipo di conversazione. Alla fine avevano anche loro lasciato il villaggio.

Rimasta sola con Nini e la coppia tedesca, non essendone particolarmente rallegrata – la ragazza tedesca, Eli, era tra le persone più puntigliose, irritanti e ho-da-ridire-su-tutto che avessi mai conosciuto –, avevo allora fatto amicizia con Jessica, un’altra ospite dell’ostello. Io e Jessica avevamo appena scoperto un’assurda cosa in comune: eravamo entrambe state ospitate in casa della stessa persona, a Foz do Iguaçu, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. A Cabo Polonio lei c’era arrivata prima di me, perciò aveva deciso di farmi un po’ da guida, portandomi in cima alla duna più alta e sulla punta del faro – due importanti attrazioni locali. Dopodiché pure per lei era giunto il momento di andarsene. Nel frattempo, comunque, era successo che la mia amica Monica, che in quei giorni non si trovava molto distante, si era fatta tentare dai miei messaggi entusiasti e aveva deciso di venire a dare un’occhiata di persona. Aveva dunque preso un bus da Montevideo e a seguire l’ultima camionetta in tarda serata, affrontando il viaggio tra le dune, verso il villaggio senza elettricità, illuminata soltanto dai fari del mezzo e – soprattutto – dalle stelle. Scesa nella plaza central, mi si era fiondata addosso al buio stringendomi in un abbraccio da spezzare le ossa. Era commossa, era emozionata, era felice da morire: Cabo Polonio rappresentava tutto ciò che la faceva impazzire – l’aveva già capito, pur non avendola ancora vista alla luce del sole –, e non sapeva come ringraziarmi. Di natura passionale e casinista, Monica era subito diventata per me una fonte di scambio di idee, energie e di quelle battute che solo due italiane all’estero possono fare e capire. Eli ci guardava male perché ridevamo troppo, e noi ridevamo anche di quello. Le giornate si erano riempite di esplorazioni fotografiche, chiacchierate infinite e divertimento senza sosta. Con una compagnia così tanto travolgente, Cabo Polonio esplodeva di vitalità; scoppiettava come un fuoco che schizza scintille a destra e a manca.

Guardo il tavolo accanto a me, vuoto. I letti in camera mia, vuoti. Sì, è tutto vuoto, perché alla fine la coppia tedesca se n’è andata. E poi, a malincuore, anche Monica. E a seguire persino Nini, in astinenza da comodità e tecnologia, ponendo fine alle due settimane in cui le nostre strade avevano proceduto in parallelo. Nessuno è arrivato a sostituirli, per cui ora sono circondata dal vuoto. Un vuoto pieno, densissimo, popolato da fantasmi: tutto intorno a me, gli spettri di ciò che c’è stato; gli echi di ogni risata. Il fuoco si è spento. E io ho scelto di rimanere qui lo stesso, al buio.

Mi alzo dall’amaca e attraverso la sabbia, per arrivare alla casa con le bandierine che fa da supermercato del villaggio. Sono in pigiama, ma che importa – in un posto senza confini non si avvertono nemmeno le differenze tra dentro e fuori. Entro nel negozio, che non è altro che un grande stanzone di legno con mensole ai muri cariche di scatole, pacchetti e lattine. Il cibo venduto è per lo più inscatolato, ma si riesce a trovare anche un po’ di frutta e verdura, e…

«Un pan, por favor», chiedo, sventolando il dito davanti ad un cestino di pane appena sfornato. Non sono sicura che si dica “un pan” in spagnolo, ma comunque qui non ho modo di verificare la correttezza delle espressioni che invento. L’importante è che mi capiscano, e infatti ricevo una busta di carta con dentro un panino profumatissimo. Aah. Lo addento a grossi morsi sulla via del ritorno.

Dentro la mia camera l’odore di foca morta è andato via, come sempre a quest’ora. Distolgo velocemente lo sguardo dal letto vuoto sopra al mio – troppo disagio, troppi ricordi – e mi cambio i vestiti, nel tentativo di delineare una vita normale in un posto così anormale. Poi afferro il libro sul mio letto e mi fiondo fuori, in direzione faro. È l’unico punto nel raggio di chilometri in cui la sabbia cede pian piano il passo all’erba secca e poi alla roccia. Saltando da una pietra all’altra, trovo un angolo perfetto: roccia liscia, vista panoramica sulla comunità di foche (ospiti fisse del villaggio), vento rinfrescante e profumo di salsedine. Mi sdraio e inizio a leggere.

Rispetto al quadretto che avevo dipinto nella mia testa, e che porto ancora scolpito come un ricordo di valore, Cabo Polonio si è rivelata abbastanza differente. Nell’epoca in cui il mondo intero è disponibile su Internet, sono orgogliosa di aver scelto questa meta solamente sulla base di un disegno mentale, a sua volta costruito facendo lavorare l’immaginazione al contatto con le semplici, ma potenti, parole di una viaggiatrice. Orgogliosa, perché lo stupore che ho provato quando la camionetta su cui ero seduta si è avvicinata al villaggio per la prima volta è stato genuino e meraviglioso: che posto che avevo davanti! Non avevo mica capito che era fatto così! Quante casette di legno colorate! E quanta sabbia, non l’avevo immaginata in quel modo! E che spazi immensi! Che silenzi! L’immagine nella mia testa era bella, ma la realtà l’aveva di gran lunga superata.

La camionetta scavalcava le dune con le sue ruote enormi, avanzando priva di grazia e sballottando da una parte all’altra i poveri passeggeri costretti a tenersi saldamente ai pali per non cadere. Nel mentre, io divoravo con gli occhi ogni angolo di paesaggio, e non vedevo l’ora di scendere per sfogare il mio entusiasmo.

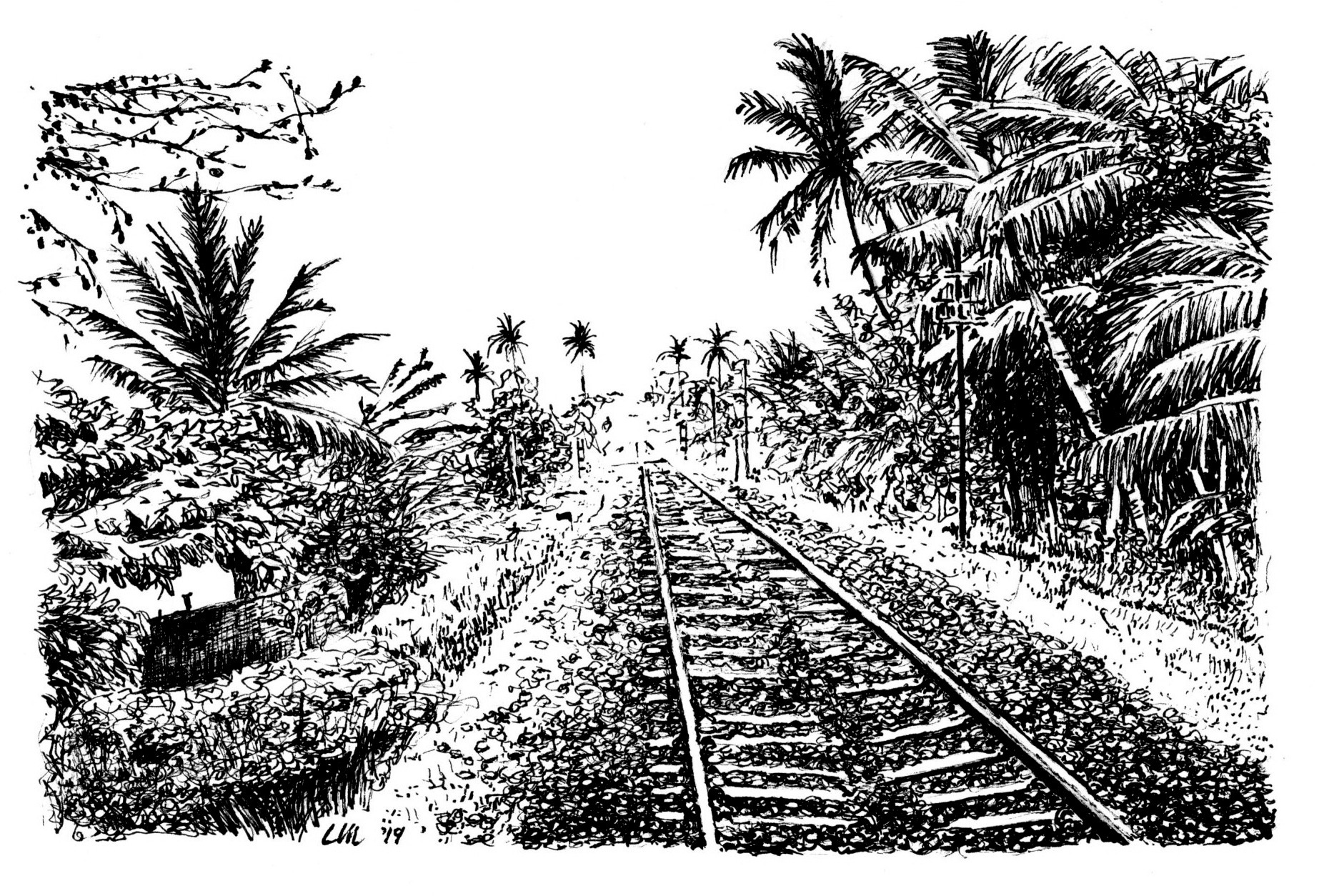

Il viaggio verso Cabo Polonio attraversa il deserto e finisce all’estremità di un promontorio, nel luogo di incontro tra due spiagge perpendicolari. Lì, proprio sulla punta, svetta un faro attorno a cui si ergono le casette che formano il villaggio. La spiaggia rivolta a est è ottima per guardare le albe; l’altra spettacolare per i tramonti. Ovunque ci si giri si vedono solo sabbia e acqua. Il resto del mondo sembra appartenere ad un altro universo, irraggiungibile, e la sensazione è acuita dal fatto che il deserto intorno al villaggio, dichiarato area protetta, non è attraversato né da strade, né da cavi elettrici, né da tubi dell’acqua. Così i 95 – secondo l’ultimo censimento – coraggiosi abitanti di Cabo Polonio sopravvivono viaggiando con le camionette statali, producendo un po’ di corrente con generatori a gasolio e raccogliendo l’acqua piovana da cisterne.

Ed ecco perché sono ancora qui: perché Cabo Polonio ha un’anima! A guardarlo così, senza più la compagnia degli amici, e a bassa stagione già iniziata, questo posto privo di stimoli e intrattenimenti sembra morto. Restarci sembra uno spreco di tempo. Ma la realtà è opposta, perché proprio in questa condizione emerge la lezione più importante che Cabo Polonio possa impartire. La vita sotto a questo sole cocente e in balia di questo vento costante, caratterizzata da isolamento e assenza di modernità, è una lotta per la sopravvivenza, e chi vince non è il più forte ma il più adattabile. Sì, questo villaggio dimenticato dal mondo non si è mai arreso. Questo villaggio ha solo imparato a respirare lentamente, a guardarsi intorno, a muoversi lentamente e a seguire le leggi della natura vivendo lentamente. Senza TV, senza Internet, senza aria condizionata, ha imparato a godere di un’alba, della pagina di un libro o di un’improvvisa ventata di aria fresca. Questo villaggio ha capito tutto.

Io sono qui per imparare. Chiudo il libro e torno lentamente verso l’ostello di Marcelo, soppesando ogni passo, ogni casetta colorata con le fondamenta di legno che affondano sulla sabbia. Riempio i polmoni di aria salata. I gabbiani urlano in sottofondo. Sono abbastanza sicura che il tempo scorra in maniera diversa, qui.

Ricordandomi che sto tentando di avere una vita normale, entro in bagno e riempio la bacinella posata per terra con l’acqua del rubinetto in basso. Mi spoglio e prendo un bel respiro, per trattenere le urla mentre mi rovescio il gelido contenuto addosso. In questi attimi preferirei insistere sul non avere una vita normale, e convincermi piuttosto che le docce possono essere saltate, in mezzo a queste condizioni estreme. Ma no, non è così che imparo qualcosa di nuovo. Mi insapono e butto sopra alla testa una nuova secchiata.

Di piccoli ostacoli quotidiani ce ne sono mille altri qui, e bisogna essere tenaci per sopportarli tutti e decidere di prolungare il soggiorno. Tanto per cominciare, la mancanza di connessione Internet scoraggia il viaggiatore più desideroso di arrivare – facendogli credere che non ci siano alloggi disponibili, dato che nessuna struttura è online – e fa annoiare quello più ostinato a restare. Anche il visitatore meno dipendente dalla tecnologia deve comunque fare i conti con una serie di barriere impreviste: ad esempio, l’assenza di sportelli bancomat implica che alla fine prima o poi si finiranno i contanti, e bisognerà prendere una camionetta per tornare in mezzo alla civiltà. Infine, persino chi riesce a vivere senza soldi non può non arrivare a stufarsi del cibo locale, fatto di empanadas di verdure fritte e costosi piatti di carne e pesce senza sapore – del resto, non esistono i frigoriferi.

Il sole si tuffa nella spiaggia dei surfisti, a ovest del faro, dipingendo di riflessi arancioni le casette, quasi tutte vuote, che in questa parte del villaggio sono dipinte di bianco e appaiono un po’ più lussuose delle altre. Poggiano sull’erba secca. Vorrei abitare in una di queste, e vivere una vita dove le giornate si concludono sull’amaca di una terrazza immacolata, contemplando gli ultimi raggi infiammati che si spengono sott’acqua. Non mi stancherei mai.

Sono circa le 20, e un vago odore di benzina si sparge nell’aria. Da qui alle 22 nell’ostello di Marcelo – come in parecchi altri posti – viene acceso il generatore, e gli ospiti possono utilizzare le prese della corrente nella sala comune per ricaricare cellulari, computer e macchine fotografiche. Il resto dell’elettricità prodotta serve per accendere un paio di fioche lampadine. Un faretto debole illumina anche l’insegna di legno della plaza central, e Cabo Polonio diventa, all’avanzar della sera, la pallida luce di un fiammifero in un mare di oscurità. La temperatura cala di colpo. Godo della sabbia ora fresca al contatto coi miei piedi, e le consento di massaggiarmeli attraversando il paese e camminando fino alla spiaggia dall’altra parte. Mi spingo oltre le case. Non si vede neanche un’anima viva nei dintorni. Mi distendo con la schiena in un punto a caso, e, con un sorriso euforico, affondo gli occhi nell’oceano di stelle.

Blub. Di nuovo il sole sorge dall’oceano; di nuovo riscalda l’entroterra, fa abbassare la pressione e crea la brezza che trascina la puzza dentro al mio bungalow. Ma stavolta mi trova già in piedi: ho un appuntamento. Nini si è trasferita da Cabo Polonio a Barra de Valizas, il villaggio più vicino, e ci siamo accordate per rivederci oggi incontrandoci a metà strada. Ci separano i dodici chilometri dell’infinita Playa de la Calavera. Non abbiamo modo di comunicare, ma sono fiduciosa nel nostro accordo preso prima che partisse, perciò mi alzo di buon mattino e mi incammino lungo la spiaggia. Le case diventano sempre più rade. Dopo l’ultima appare l’alta duna panoramica in cui mi aveva portato Jessica, e in cui io giorni dopo avevo portato Monica. Poi, un tanfo orribile mi colpisce il naso, uguale a quello che sento ogni mattina ma mille volte più potente e nauseante; e una scura figura orizzontale conferma la presenza di cui già ero a conoscenza: il cadavere di un’enorme foca in decomposizione, per metà divorato e bucato da grossi uccelli neri. Mi copro bocca e naso con la maglietta e gli cammino il più lontano possibile, affrettando il passo. Non si riesce a respirare. Col passare delle ore incontro altre due foche morte, tutte insabbiate intorno al nulla. Nessuno si prenderà mai il disturbo di arrivare fino a qui per spostarle. Questa spiaggia è crudele; del resto, calavera in spagnolo significa “teschio”. Non sono solo le foche a perdere la vita qui: il fondale è tempestato di relitti di navi. Il vento soffia forte, le onde sono troppo alte persino per un surfista, e la fine della spiaggia, verso cui mi dirigo, è ancora invisibile. Il cielo si annuvola, e, consapevole di essere distante parecchie ore sia dalla mia meta che dal punto di partenza, mi chiedo dove possa ripararmi in questo deserto in caso di diluvio e magari di tempesta di fulmini. Cerco di restare ottimista e mantenere i nervi saldi.

Inizia ad intravedersi la fine della spiaggia, ma siccome ho studiato accuratamente la mappa prima di partire so che è un’illusione: si tratta solo di una piccola punta di sabbia prima che la distesa svolti in direzione nord. Le due parti della spiaggia sono anche qui perpendicolari, e nel mezzo svetta una duna alta quanto una montagna e costellata qua e là di pietre grigie enormi. Non ho ancora incontrato Nini. Decido di salire sulla cima, da cui dovrei avere una visuale completa dell’altro lato fino a – spero – Barra de Valizas. Dietro di me Cabo Polonio è già scomparsa nella foschia, e se non ci fosse una costa lungo cui camminare non saprei nemmeno come tornare a casa. Affronto la montagna di sabbia bollente, ansimante. È mezzogiorno passato quando arrivo sulla punta. Come speravo, riesco a vedere l’intero tratto di spiaggia restante e le casette del villaggio successivo al suo termine, seguite da erba, colline e strade, perché è lì che finisce l’isolamento di Cabo Polonio. Non vedo però nemmeno una persona nei dintorni. Mi siedo all’ombra di una roccia e respiro col ritmo del vento.

Alla fine spuntano fuori due figure, lontane, piccole piccole, che avanzano nella mia direzione. Impossibile capire se una di loro sia Nini. Attendo pazientemente che si avvicinino.

Circa mezz’ora dopo, le due persone sono visibili quanto basta per farmi notare qualcosa di familiare nella camminata della sagoma più bassa. Alzo il braccio, un po’ insicura, e vengo ricambiata da un cenno di saluto: è Nini. Mentre attendo che salgano lentamente la duna, cerco di capire chi sia l’altra persona che le cammina affianco. Alla fine riconosco Paul, un francese appartenente al gruppo di ubriachi conosciuti a Punta del Diablo. Ha appena finito un rigido ritiro di meditazione e sta cercando di riprendere contatto con i piaceri della vita, poco a poco. Tra i suoi tratti distintivi ci sono una barba incolta, un sorriso luminoso e una voglia di meditare in qualsiasi posto, in qualsiasi momento.

«Scusa il ritardo», mi sussurra Nini, una volta su: «Lui voleva… ehm… meditare. Ha impiegato anni per fare colazione, e mentre camminavamo fin qui si fermava ogni cinque minuti per sedersi a gambe incrociate. Volevo mollarlo, ma ci teneva a venire a salutarti».

Scoppio a ridere. Lascio che riprendano fiato e si godano la visuale a 270 gradi dell’Oceano Atlantico; poi ci incamminiamo insieme verso Barra de Valizas, da dove loro sono venuti. La discesa sulle dune è ben più facile della salita: facciamo una gara di corsa folle, che include un paio di imbranati rotolamenti verso la valle. Ridiamo tantissimo. La strada fino a Barra per fortuna è più breve del tratto che ho già percorso, e nel giro di un paio d’ore arriviamo al ruscello – da guadare a piedi – che precede l’ingresso del paese. Mi faccio condurre fino ad un ristorante dove mi attende una scorpacciata di cibo e compagnia, pieni entrambi di un sapore che mi è stato sconosciuto ultimamente. Del resto non si può avere tutto a Cabo Polonio.

A pomeriggio iniziato guardo l’orologio e, spaventata, realizzo che devo scappare via subito se voglio rientrare a casa con la luce. Non oso immaginare cosa sia il buio pesto di questo deserto. Saluto gli amici e mi ritrovo subito davanti, con orrore, il primo ostacolo: la marea è salita, e il ruscello prima attraversato a piedi, con l’acqua fino alle caviglie, adesso è diventato un fiume in piena. Provo ad addentrarmi come prima, e mi bagno i pantaloni. Torno indietro, li tolgo e li infilo dentro allo zaino. Riprovo ad avanzare, in mutande, ma nel momento in cui l’acqua mi arriva a metà coscia la corrente diventa così forte che rischia di trascinarmi via, verso il mare. Non resisto; corro di nuovo indietro spaventata. Un ponte. Ci dev’essere un ponte da qualche parte. Guardo disperatamente alla mia destra; provo a camminare un po’, ma non c’è nessun ponte, e più mi allontano dal mare e più il fiume diventa impetuoso. Torno allora sulla costa. Il punto in cui il flusso sfocia nell’oceano sembra scavato a fondo, e anche qui attraversare pare una pessima idea: se il fiume mi travolge e trascina fino al mare in tempesta è la fine. Di nuotare non se ne parla nemmeno. Mi sento prendere dal panico. Poi vedo un uomo che pesca sull’altra riva.

«¡HOLA!», urlo.

«Hola», mi risponde.

«¿Como puedo attraversar… cruzar?»

«Tienes que ser más rápida.»

«No puedo», dico in tono disperato, cercando di esprimere la mia frustrazione nel non avere abbastanza forza da correre contro la corrente.

Mi osserva un attimo in silenzio. Poi risponde: «Espera». Attraversa il fiume di corsa e viene dal mio lato. Sant’uomo.

«Dame la mano». Gliela do. «La mochila aquí». Gesticola, e mi fa capire che con l’altra mano devo tenere stretto lo zainetto sopra alla testa. Inizia a correre, e io corro con lui; e quando arriviamo al punto con l’acqua alle cosce e la corrente fortissima io rischio di volare via, agito le gambe inutilmente per combattere una forza liquida contro cui sono impotente, e lui allora mi stringe ben salda e mi dà uno strattone in avanti che mi salva. Forse la vita. Continuiamo a correre follemente lungo il tratto restante, presi per mano.

«Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias», balbetto, prendendo fiato sull’altra sponda. Sono bagnata fino al petto. Lui mi spiega che nel pomeriggio la marea sale sempre più, e che se devo rientrare a Barra prima di sera la situazione è destinata a peggiorare. Gli dico di no, che per fortuna sto tornando a Cabo Polonio. Mi guarda come se fossi pazza, mentre io, fingendo indifferenza, mi infilo nuovamente i pantaloni. E come dargli torto.

Se taglio in diagonale per la montagna di sabbia, affrontando tutte le dune e i loro saliscendi, risparmio quattro chilometri e me ne restano solo otto fino a Cabo Polonio. Mi sembra un’idea vincente. Mi arrampico con fatica – sono proprio stanca, ma cerco di non pensarci – sulla vetta dove ho atteso Nini e Paul stamattina, e poi riscendo, dirigendomi verso le dune all’interno del deserto, leggermente deviate rispetto alla costa. Dall’alto so in che direzione si trova Cabo Polonio: in teoria, quindi, devo solo mantenerla camminando sempre in linea retta. Nella pratica, però, per evitare di salire fino alla cima di ogni singola duna, inizio a girare intorno. All’improvviso mi trovo davanti, non molto lontano, un fiume. Ho un attimo di smarrimento. Ci sono delle case davanti, ma che case? Qui intorno ci sono solo Cabo Polonio, ancora troppo lontano, e… BARRA DE VALIZAS!!! Lascio sfuggire un grido di orrore: sono tornata indietro! Non so come, a forza di aggirare le dune ho completamente perso il senso dell’orientamento. Mi accascio sulla sabbia, disperata all’idea di dover girare e scalare per l’ennesima volta la stessa montagna.

Torno nuovamente da dove sono venuta. Sono a pezzi. Camminare sulla sabbia è devastante, perché i piedi sprofondano e il tempo necessario a coprire piccole distanze raddoppia. Camminare sulle dune di sabbia, poi, è ancora peggio, perché si continua a scivolare all’indietro. Le mie cosce, già provate dall’attraversamento del fiume e dall’infinita camminata di stamattina, sono in fiamme. C’è un problema più serio però che richiede la mia totale attenzione: come faccio ad andare nella direzione giusta ed evitare di perdermi di nuovo? Resto un po’ ferma a pensare; poi mi viene in mente il GPS. Tiro fuori il cellulare, che per fortuna ho caricato nell’intervallo di elettricità di ieri sera, e utilizzo la combinazione di bussola e mappa offline per capire qual è il tragitto giusto. Diverse volte sono costretta a tornare indietro, perché aggirando dune troppo alte finisco nel punto di partenza o di fronte a recinzioni che delimitano aree protette. La direzione che mi suggerisce il cellulare è spesso quella che, per logica, non prenderei, e il problema sta proprio nel fatto che il concetto di “dritto” viene completamente distorto nel momento in cui si cammina in tondo intorno ad una duna. Mi rendo conto di quanto sia facile perdersi qui senza nemmeno accorgersene. E non ho tantissima batteria rimasta. Se avessi scelto di camminare lungo l’oceano sarebbe stato molto meglio.

Ogni volta che il sudore minaccia di farmi perdere tutte le forze, raccolgo le ultime energie rimaste e salgo sulla vetta della duna di turno. Mi siedo e lascio che il vento mi asciughi. Tiro fuori la borraccia, che ormai è quasi vuota, e faccio scendere un paio di calde gocce d’acqua giù per la gola. Non sortiscono nessun effetto, ovviamente, se non quello di rendermi più nervosa per il fatto che sono in un deserto e non mi è più rimasto da bere. Ma questa è una prova di sopravvivenza?! Mai e poi mai avrei immaginato che il rientro sarebbe stato così difficile. Urlo per sfogarmi, e lascio che le raffiche trasportino la mia voce lungo il mare di nulla. Ma anche questo non serve a niente; anzi, è solo uno spreco delle energie che non ho. A gambe incrociate sulla cima del trono, sotto al sole cocente, osservo il mio regno di sabbia e respiro piano. Piano. Piano. Così va meglio.

Mi rimetto in marcia.

Non posso proprio rischiare di perdermi, di far scaricare il cellulare e/o di dover passare la notte qui. Decido di attraversare tutte le dune che mi separano dal mare, anche se questo significa allungare la strada.

Non so quante ore esattamente siano passate quando, finalmente, rimetto i piedi sul tratto familiare della Playa de la Calavera. Adesso procedo sulla costa e almeno non posso perdermi. Il vento sempre più forte mi getta addosso la sabbia, quasi volesse picchiarmi. Piccoli turbini si formano lungo la spiaggia: presto sono costretta a coprirmi la faccia per proteggermi. Cammino ad occhi socchiusi. Un ululato fortissimo e costante copre qualsiasi altro suono, e il modo più indolore per andare avanti mi sembra quello di procedere piano.

Passa circa un’altra oretta prima che inizi a sentire quell’odore che di solito mi fa rivoltare lo stomaco, ma che adesso quasi accolgo con piacere. Sorpasso il primo cadavere di foca; poi il secondo. Riesco anche ad intravedere il terzo, non molto distante da Cabo Polonio, e l’adrenalina mi scorre impetuosa nel sangue, come il fiume di tante ore fa, alla comparsa delle prime case del villaggio. Supero infine anche il terzo cadavere. Chissà poi per quale strana legge della natura le foche, che vivono nella comunità vicino al faro, se ne vengono a morire qui, in totale solitudine.

La solitudine. A proposito di solitudine, credo di aver raggiunto con questa esperienza limiti che non avevo mai toccato finora. Non tanto per l’assenza di esseri umani, visto che comunque qualche interazioni sociale l’ho avuta, quanto per l’aver affrontato questo ambiente ostile completamente da sola, potendo contare solamente sulle mie forze, sul mio ingegno e sulla capacità di mantenere la mente lucida; senza cedere al panico rischiando di essere trascinata via dal fiume, di perdermi per sempre tra le dune, di finire l’acqua e morire disidratata, di passare la notte nel deserto, di venir ferita dalla sabbia o di rimanere vittima di tempeste di fulmini. Sola, in mezzo a questa natura ribollente di energia, non dotata di crudeltà specifica nei miei confronti ma comunque priva di compassione.

Varco la soglia di Cabo Polonio poco prima che inizi a calare il buio. E allora rido, rido, rido. Alzo le braccia al cielo e rido ancora di più, quasi in un delirio di onnipotenza. Amo più che mai il mio piccolo, pigro villaggio isolato dal mondo, e i suoi coraggiosi abitanti che affrontano giorno dopo giorno questa lotta di sopravvivenza di cui ho appena avuto un assaggio. E di cui confermo che si vince adattandosi, imparando a respirare lentamente, a muoversi lentamente e a vivere lentamente, accettando di arrendersi alla forza della natura senza perdere però la testa.

Entro nel paese e mi dirigo verso il mio ostello. Casa. Io… io non mi sento ancora pronta per andarmene via da qui.

«Hola Marcelo.»

«Hola Laura. ¿Qué tal?»

«Muy bien gracias. Me gusta mucho aquí.»

«¿Quieres estar una noche más?»

«Si, claro. Una noche más.»