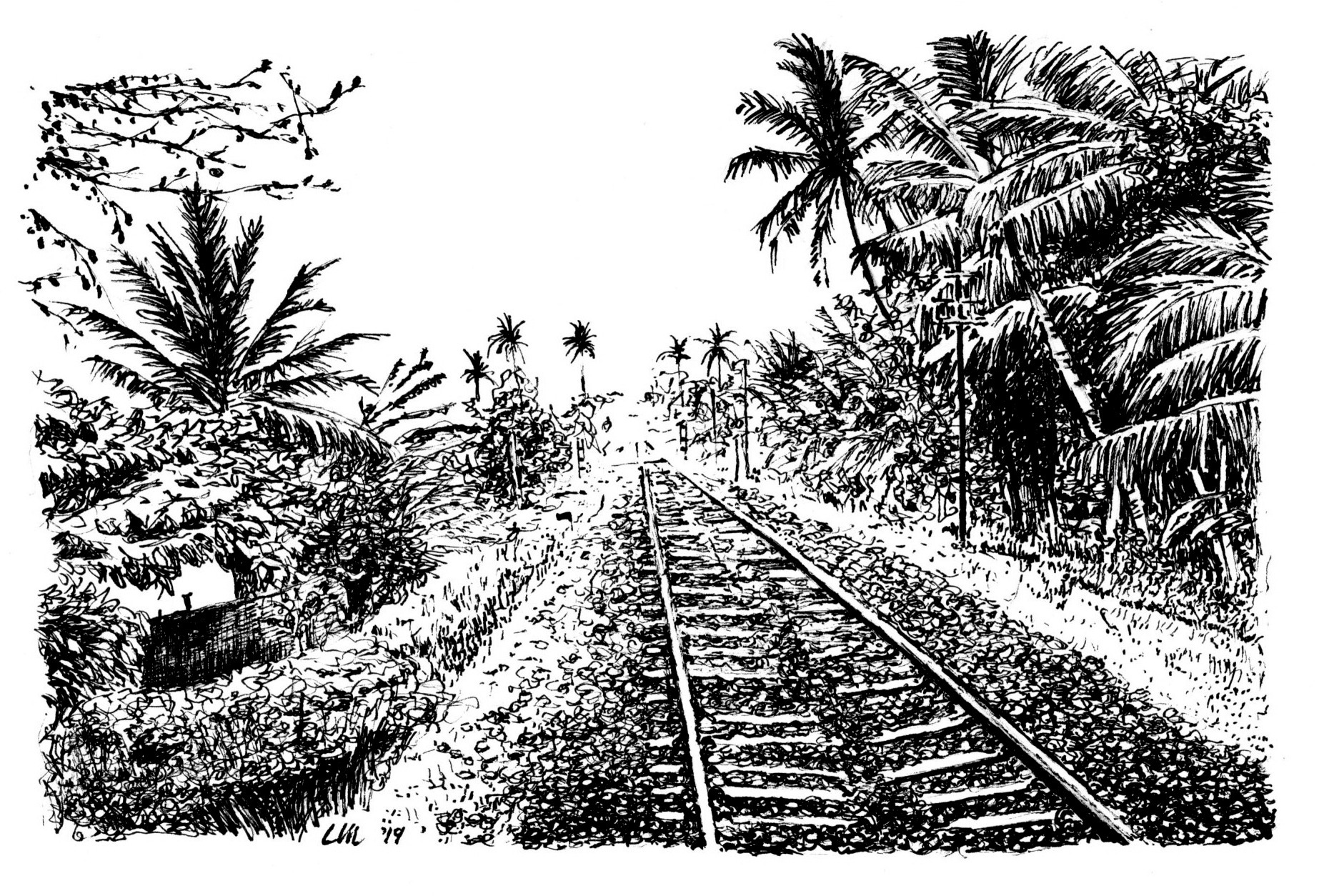

Việt Nam, 2019

«Dove devo andare ora?», urla Mohit.

Abbasso la testa e controllo il cellulare di nuovo. Non si capisce niente: la mappa e la realtà sembrano collocate su due mondi differenti. Comunque, fingendo sicurezza, distendo il braccio al di sopra della sua spalla e punto l’indice verso il nulla.

«Di là, leggermente a sinistra», grido in risposta, cercando di sovrastare il rombo del motore.

«Di là dove? Non si vede niente!»

«Rallenta!»

«Non posso fermarmi in mezzo alla rotonda!»

Scuoto il cappuccio bagnato e strizzo gli occhi, come se ciò potesse aiutarmi a vedere l’invisibile.

«Qui?»

«No. Quella più a sinistra», tento.

«Sicura?»

In un microsecondo, intorno al bianco che abbiamo davanti ruotano uscite, buche e fari gialli. Non ci sono né il tempo né le condizioni per fare valutazioni più accurate. «Sì. È giusto», ribatto.

Poi guardo indietro per controllare, ma è già tutto sparito – ovviamente. Confronto per l’ennesima volta il cellulare, e per l’ennesima volta non capisco.

«Sei sicura che era la strada giusta?», richiede Mohit.

Non mi piace quando dubita delle mie capacità di navigazione, ma forse stavolta ha ragione. Un camion ci sorpassa schizzandoci acqua. Rumori di clacson. E questa via ha un qualcosa di vagamente familiare, come se l’avessimo appena percorsa… nel senso opposto?

«Forse no», tentenno.

Sembra accasciarsi sul manubrio.

«Non ce la faccio più.»

«Neanch’io. Ti prego, fermati. C’è un bar lì.»

Accostiamo ed entriamo.

.

Il tè bollente mi brucia il labbro superiore. Mi lascio sfuggire un gemito di dolore, e sento una lacrima scivolare lungo la guancia. Anche Mohit ha gli occhi umidi, ma nel suo caso si tratta di gocce d’acqua incastonate fra le ciglia, come piccole gemme. Si guarda le mani rosse e gonfie.

Siamo troppo stremati per parlare. Una notte intera in treno, per raggiungere l’estremo nord del Vietnam, e poi interminabili ore di motorino alle spalle, dalla tranquilla Lao Cai all’attuale Sapa. Siamo così in alto da trovarci letteralmente in mezzo alle nuvole. L’aria è fredda e grondante di umidità, e la visibilità pari a zero; motivi per cui Mohit, che guidando si prende addosso il peggio degli agenti atmosferici, ha da lamentarsi. Ma diciamo anche che lui ama lamentarsi. Io sono esposta quanto lui, anche se un po’ più riparata dal vento in quanto passeggera, e in più ho lo zaino in spalla e ne devo sostenere l’intero peso in salita. E gli devo anche segnalare la direzione giusta in mezzo a cumuli di nebbia. Insomma, questo viaggio è spiacevole sotto ogni punto di vista.

Spero che questo tè mi scaldi un po’, almeno. Stringo forte la tazza, cercando di far tornare un po’ della sensibilità che le mie dita sembrano aver perso. Fa freddissimo: qualcuno mi deve spiegare perché questo bar è completamente all’aperto; cioè, qual è il senso di non circondare con mura spesse dei tavoli situati in una città di alta e fredda montagna. Cose che non capirò mai degli asiatici. Oltre la tettoia i motorini schizzano sull’asfalto bagnato; all’interno, la nebbia sembra insinuarsi tra i volti, silenziosa e surreale. Un gocciolio è il sottofondo costante.

.

«Sono stanco da morire. Sono morto. Dimmi che siamo quasi arrivati», mormora Mohit con voce spenta, frenando stancamente davanti ad una buca.

«No, mi spiace, ci vuole ancora un po’.»

«Sono stanco, Laura, fai qualcosa. Ho freddo e mi fa male ovunque.»

«Che cosa vuoi che faccia? Anche io sto soffrendo.»

«Ma io di più.»

«Va bene», commento secca. È sempre tutto più drammatico su di lui. In realtà so che vorrebbe che guidassi io, ma non ho esperienza e questo è l’ultimo posto al mondo in cui fare pratica, se ci tiene alla sua vita.

«Quindi? Quanto manca?»

«Troppo.»

.

L’umore di Mohit peggiora man mano che i chilometri si accumulano. La strada adesso è in discesa e la nebbia si è diradata, ma l’asfalto ha ceduto il passo ad uno sterrato di fango, sassi e acqua. Darei qualsiasi cosa per essere sdraiata su un letto ora; e invece sono qui, al freddo, a sobbalzare dolorosamente per un pendio che si snoda lungo sbiadite baracche e terrazze di riso, troppo stanca persino per guardarle.

Ma stanchezza e frustrazione sono destinate a scomparire nel momento in cui incontriamo il signor Manh. Parcheggiamo finalmente lo scooter e ci presentiamo a lui con un sorriso a trentadue denti. Mister Manh è il proprietario dell’ostello nel quale io ho prenotato una stanza privata, attratta dalla descrizione online che la vantava dotata di “insonorizzazione acustica”. L’ho pregato di riservare per me e il mio amico quella precisa camera lì, dato che io devo lavorare e ho bisogno di silenzio, e ho ricevuto una risposta in cui lui garantiva che avrebbe fatto del suo meglio per zittire gli altri ospiti vicino alla nostra stanza. L’idea di un ometto vietnamita che prega tutti i clienti di far silenzio, perché c’è una ragazza che deve lavorare al computer, ci ha fatto piegare in due dalle risate. Poi, con un altro messaggio, mister Manh ci ha ripensato e ha fatto una proposta migliore: quella di ospitare “me e il mio gruppo” nel suo resort lì vicino, più adatto per lavorare, allo stesso prezzo dell’ostello.

È quindi con immenso piacere che osservo l’arredamento decadente dell’ostello, un covo semibuio che odora di fumo e alcool, mentre gli stringo la mano e mi presento come Laura, la lavoratrice. Ci invita a seguirlo nel resort.

«Adesso sei costretta a passare questo soggiorno lavorando, lo sai vero?», sussurra Mohit divertito; la sua stanchezza evaporata di colpo.

«Zitto e seguimi, membro del gruppo di Laura.»

«Sì signora.»

.

Saltiamo in motorino e percorriamo gli ultimi due chilometri, stavolta di ottimo umore, fino ad arrivare all’ingresso della struttura. In alto, scavata nel legno, svetta la scritta: “Eco Villa”. Segue un vialetto di ciottoli, che conducono ad una fontana fatta di enormi massi tra i quali scorre l’acqua. Dietro ci sono dei bungalow in pietra col tetto di paglia; ognuno dotato di un balcone privato affacciato sulla vallata delle terrazze di riso. Una visione idilliaca? Be’, più o meno. Oltre i ciottoli regna un mare di fango. Ci sono due vecchi motorini parcheggiati, pezzi di ferro e residui di materiale di costruzione dappertutto. La giornata estremamente cupa rende i colori spenti e il panorama non godibile. Per di più, sembriamo essere gli unici ospiti dentro, il che dà al resort un’aria… spettrale? Ma mi piace, mi piace, ha personalità.

L’interno del nostro bungalow è semplicemente un sogno che si realizza. Due letti matrimoniali morbidissimi, una poltrona gonfiabile, un tavolo per lavorare, una veranda con tavoli e sedie (anche se non credo che ci metteremo piede), un bagno modernissimo, un bollitore per il tè e persino una bottiglia di spumante.

«Aaaaaaaah», geme Mohit, tuffandosi e rimbalzando sul suo materasso.

«Aaah», gli faccio eco io, abbracciando il tanto agognato letto.

«Ehi, ricordati che tu devi lavorare.»

«E tu ricordati che devi ubbidire alla tua capogruppo, grazie alla quale sei finito qui.»

«Sì signora, grazie signora. Adesso vedi di lavorare, signora, mentre io dormo.»

Ubbidisco e tento di sedermi al tavolo, per trascorrere qualche ora produttiva davanti al computer. Ma ecco la grande pecca della nostra stanza: non è dotata di impianto di riscaldamento. C’è un condizionatore che, con mio grande stupore, emette solo aria fredda – come se qualcuno potesse mai aver bisogno di aria ancora più fredda a Sapa! Alla fine mi trasferisco col computer a letto, dove almeno posso scaldarmi sotto al piumone. Copro prima le gambe; poi anche il busto, e il collo. Inizio a scendere sempre più in fondo alle coperte, perché ho sempre più freddo, e, inevitabilmente, in questa posizione ben poco propensa al lavoro, finisco per chiudere gli occhi, “solo per un minutino”.

.

«Hai visto?»

«Ho visto cosa?»

Difficile vedere qualcosa qui. Passeggiare tra la nebbia e l’umidità non è proprio allettante, ma l’attività fisica mi sembra l’unica alternativa sensata al passare l’intera giornata sotto alle coperte. Cosa si fa pur di non morire di freddo..! Indosso tutti i miei vestiti, infilati uno sopra l’altro, alcuni dei quali spiacevolmente umidicci. Le scarpe e il fondo dei miei pantaloni sono decorati con chiazze di fango.

«C’è qualc… Oddiotipregotorniamoindietro!», grida di colpo Mohit, con una vocettina isterica.

«Che c’è?»

«Quel cane!»

Punta il dito contro un cane che abbaia davanti a noi.

«Quello? È solo un cane che sta facendo il cane.»

«Ci vuole uccidere. Se facciamo un passo in più ci salta addosso di sicuro!»

«Mohit…»

«Torniamo indietro. È deciso. Torniamo indietro.»

Gira i tacchi e torna indietro con la faccia spaventata, senza nemmeno fingersi un pelo più coraggioso di quello che è. Non mi resta che alzare gli occhi al cielo e seguirlo.

Costeggiamo la strada. Ci troviamo su un pendio che scende giù, fino al fondo della valle, e poi risale ripido dall’altro lato. Un piccolo fiume separa le due montagne. Tutto intorno, gradoni simmetrici zuppi d’acqua dipingono un paesaggio nord-vietnamita da cartolina, ma senza i colori delle cartoline.

«Ognuna di queste terrazze è collegata a quella sottostante tramite un piccolo canale, per cui basta innaffiare quella più in alto e l’acqua prima o poi arriva a tutte», spiega Mohit.

«Geniale.»

«Così si coltiva il riso con pochi sforzi e in terreni avversi.»

«Ma tu come lo sai?»

«L’ho studiato a scuola.»

«Quest’anno?»

«Come quest’anno? Guarda che mi sto per laureare!», esclama indignato.

«Ah giusto, scusa. È che ogni tanto sembri un bambino», lo provoco con una gomitata.

«Signora, lei pensi a lavorare. Questa sua pausa sta durando anche troppo, e non vorrei venissimo ritenuti non più meritevoli del resort.»

Scoppiamo a ridere.

.

Tornati verso il nostro bungalow, decidiamo di prendere lo scooter per andare a visitare un punto che la mia mappa definisce “panoramico”. Rifacciamo all’indietro gran parte della strada tanto odiata alcune ore prima, tra fango e ruscelli, salendo sempre più verso la cima della montagna. Mi incanto ad osservare le persone intorno, quasi tutti operai affaccendati in lavori di costruzione. Pali, canne, travi ed enormi pilastri di legno vengono trasportati in motorino con grandi doti di ingegno ed equilibrio.

Quando riprende la strada asfaltata, superiamo un mercato di donne dai lineamenti particolarmente duri e spigolosi, sicuramente appartenenti a delle tribù di montagna. Ci sono tanti gruppi indigeni in questa zona, e credo che i banchetti affacciati lungo la strada in cui vendono frutta e verdura siano uno dei pochi luoghi di incontro che hanno coi vietnamiti di Sapa. Indossano delle sciarpe verdi e fucsia intorno alla testa, e sono sedute davanti a dei piccoli fuochi ardenti. I loro occhi, che riflettono le fiamme, mi colpiscono particolarmente: spenti, vacui, tristi. Sembrano lo specchio dell’ambiente circostante.

.

Più saliamo verso la montagna, e più brancoliamo nella nebbia. Ad un certo punto la visibilità della strada diventa pari allo zero assoluto. Camion fantasma ci compaiono davanti all’ultimo secondo, facendoci spaventare tantissimo. Sono zuppa d’acqua anche se non piove. Quando il cellulare segnala che siamo arrivati al punto panoramico, che si trova sul lato opposto della strada, abbiamo un attimo di panico: come facciamo ad attraversare senza morire? Chiudo gli occhi e mi concentro sul silenzio. Sembra che non ci sia nessun mezzo nei dintorni. Stringo i denti e corro verso l’altro lato dell’asfalto.

«Che vista mozzafiato, eh?»

«Altroché! È proprio valsa la pena venire fino a qui!»

«Hai notato che laggiù si vede persino il mare?»

«No, ero incantata ad osservare quel drago là…»

Muoviamo le braccia nel vuoto, come se fosse un foglio bianco su cui disegnare il panorama che vogliamo. Ad un metro da noi, per sbeffeggiarci, si intravede un cartellone con la foto del paesaggio spettacolare che si dovrebbe poter ammirare da qui.

«Banale. Non ci sono nemmeno draghi.»

Torniamo indietro, rifacendo più di un’ora di strada invisibile, con una vaga sensazione di fallimento. Meglio restare nella zona del nostro resort, che, essendo a quota ben più bassa, rimane fuori dalla nuvola. Appena torna la visibilità facciamo rifornimento in una “stazione di servizio”, ossia una casa privata il cui proprietario ci riempie il serbatoio di benzina versata da una bottiglietta di plastica. Prende i nostri soldi bruscamente e ci guarda a malapena in faccia.

«Suppongo che diventerei anch’io così, se vivessi qui», commenta Mohit tristemente. Ma concordiamo sul fatto che siamo entrambi affascinati da quest’atmosfera nel complesso. È tutto freddo, scomodo e umido, ma affascinante.

.

Rientriamo nella nostra vallata, e decidiamo di scendere fino al fiume che scorre nel fondo. Giungiamo davanti ad un ponte maestoso che funge anche da diga. Dal punto di vista architettonico è un’opera piuttosto brutta, ma allo stesso tempo impressionante: enormi muri di cemento collegano i due versanti divisi da una gola stretta e profonda. Attraversiamo. Dall’altro lato del ponte ci sono degli scalini che conducono ad una piattaforma, anch’essa di cemento, affacciata pericolosamente sulla gola. Ci sediamo sul bordo.

Che strano. Non c’è un’anima viva; è tutto abbandonato. Il paesaggio circostante risulta un po’ un pugno nell’occhio: pilastri di cemento, container, tubi di scarico, gru, cumuli di terra e di rifiuti. Dall’altro lato terrazze di riso e baracche che diventano sempre più rade, fino a svanire in una foresta senza fine. E poi, c’è qualcos’altro… Qualcosa di molto potente e primitivo tutto intorno. Energia, forse. Sì. Energia pura che fa vibrare l’aria.

«Bellissimo!», urla Mohit, e non può che riferirsi a quest’energia, perché il resto bellissimo non è. Incredibile, è come se avessimo avvertito la stessa sensazione nello stesso momento.

«…issimooo…», gli risponde un eco.

«Cosa hai detto?», grida nuovamente.

«Non ho detto niente», gli urlo indietro io.

«…dettooo..? …ienteee…», ripete l’eco.

«Non ho capito!»

Mi giro verso di lui, inizialmente perplessa. Poi lo vedo ridere come un cretino, conversando con la diga che gli restituisce il verso.

«Ti ho detto che non ho parlato!», urlo a tono, ridendo anch’io.

«…atooo…»

«Potresti ripetere per favore?»

«…avoreee..?»

Gridiamo a lungo frasi senza senso, dirette al mostro di cemento e alla terra spaccata di fronte a noi. È un misto tra il sentirsi padroni di un regno perduto, unici sopravvissuti ad una catastrofe nucleare, e in connessione diretta con la natura più arcaica.

.

Alla fine la sera avanza, la temperatura precipita e la foschia ingloba il sempre più vago paesaggio. Da qualche parte nel mondo, qualcuno si sta godendo un tramonto. Noi invece, per la millesima volta, siamo persi nel bianco sempre più bianco.

Suppongo che sia ora di andare. Ci alziamo, risaliamo gli scalini, riattraversiamo la diga e rifacciamo tutta la strada all’indietro, in salita. Il buio incalzante ci costringe ad affrettare il passo. Arriviamo all’ingresso del resort giusto in tempo: il mondo esterno è diventato invisibile. Per un attimo perdo l’orientamento. Sparito il senso della vista; si sente solo il suono della fontana davanti al nostro bungalow. Una luce rosso sangue, che probabilmente è un faretto volto ad illuminarla, viaggia disperdendosi nella nebbia umida, creando una visione quasi spettrale. Per un attimo sento un brivido.

«Puoi andare avanti prima tu, per favore?», mormora una vocina alle mie spalle. La vocina impaurita del mio amico impavido.

Scoppio a ridere. Se Sapa fosse un film, sarebbe un horror. Un horror di qualità. E a me piacerebbe un sacco.

.

.

«Dove devo andare ora?», urla Mohit.

«Tutta a sinistra, signore!», grido in risposta.

«Agli ordini, signora!»

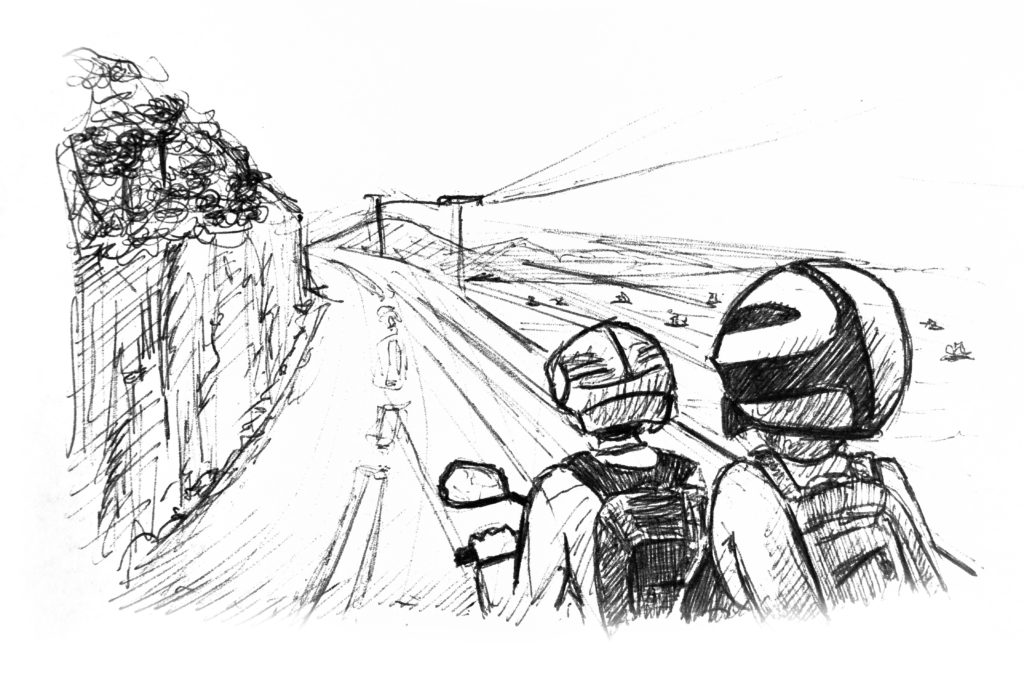

Col motorino piegato verso l’asfalto, conquistiamo elegantemente una delle curve più belle del passo Hai Van.

«L’hai presa bella larga questa, eh?»

«Ah ah ah. Non puoi immaginare che goduria questa strada!»

Oh sì che lo immagino: me la sto mangiando con gli occhi. Siamo esattamente nel mezzo del Vietnam, e questa serie di tornanti affacciati sul lontano mare delineano una delle strade più famose e panoramiche dell’intero paese. Il sole risplende e, anche se la giornata non è limpida e si trascina dietro una leggera foschia, le nebbie di Sapa sono ormai un lontano ricordo. Un mondo di vegetazione verde e rigogliosa ci saluta ad ogni curva. E indosso soltanto la felpa!

«Pausa?», propone Mohit, indicando un chioschetto a lato della strada.

«Pausa», confermo.

Parcheggiamo e ci sgranchiamo le gambe. Mi affaccio a leggere il menù: hanno dello yogurt con pezzi di frutta! Lo ordino subito. Andiamo a sederci sul tavolino tondo dall’altro lato della strada, rivolto verso un ripido pendio verde che cade poi sul Mar Cinese Meridionale. Sono felice. Gusto lentamente il mio yogurt, controllando nel mentre la mappa sul cellulare per capire dove siamo esattamente. Mohit è rapito dal panorama e beve il suo frullato in silenzio. Qualche moto passa sporadica; qualche uccello cinguetta.

.

«Oh no… Siamo quasi arrivati, vero?»

«Tu cosa dici?», osservo ridendo.

Le curve di montagna si sono trasformate in una strada di pianura che attraversa dritta un centro urbano. Hue, antica capitale imperiale del Vietnam, si erge tutt’intorno a noi. Ha un’aria di cittadina di provincia, tranquilla e pacifica. Ed è la nostra meta.

Seguendo le mie indicazioni, saltiamo la zona dei palazzi, oltrepassiamo il centro storico ed entriamo in una stradina seminascosta lungo il fiume. Sembra una di quelle vie che piacciono tanto a me: tra il verde della rigogliosa vegetazione tropicale spuntano montagne di cavi aggrovigliati, insegne rovinate e baracche dai tetti a punta che sembrano incastrati l’uno sull’altro. Si respira tanta personalità.

«È veramente qui in mezzo l’albergo che hai prenotato?», chiede Mohit, apparentemente più perplesso di me.

«Proprio così.»

«Sarà bello allora..! Li hai avvisati almeno che sei una lavoratrice?»

«Ma ovviamente!», esclamo. Vista l’esperienza di Sapa, adesso mando sempre un messaggio privato alle strutture che prenoto, chiedendo per favore una camera tranquilla perché devo lavorare. Non sia mai che finiamo in un altro resort…

«Ci dispiace, purtroppo la camera che avete riservato è ad un piano occupato da un gruppo di studenti in gita», esordisce infatti l’addetta alla reception: «Per cui abbiamo deciso di offrirvi un upgrade gratuito e mandarvi nella suite familiare al terzo piano».

«Grazie mille, davvero gentile», commento umilmente. «Così potrò lavorare benissimo», aggiungo. Adesso devo solo stare attenta a non incrociare lo sguardo di Mohit: sento dalla tensione nell’aria che basta un’occhiata reciproca per scoppiarle a ridere in faccia, perdendo tutta questa facciata di umiltà. Potremmo farci l’abitudine, a questi trattamenti speciali.

.

La camera è, come previsto, grande e spaziosa. Due letti matrimoniali, accessori vari, piastrelle a specchio e uno splendido balcone (stavolta sfruttabile, visto il clima mite), con panorama sul fiume e sulle baracche intorno. Anche l’albergo in sé non è per niente male, se confrontato con le abitazioni dei vicini. Sposto un asciugamano piegato a forma di cigno che hanno poggiato sul mio letto, e mi lascio cadere con un tonfo sordo sul materasso.

«Ehm ehm. Mia cara signora, sono molto felice di vederla rilassata, ma vorrei ricordarle che lei deve adempire al suo dovere – e cioè lavorare», osserva Mohit in tono solenne.

Gli lancio l’asciugamano-cigno addosso, farneticando un: «Mio caro signore, usi questo per tapparsi la bocca». Beccato in piena faccia.

«Ahi, così non vale. Dai, alzati e lavora, mentre io vado a mangiare.»

«Aspettami, vengo!»

«Uffa, no.»

Lo seguo giù per le scale, fino alla reception. Ordiniamo un piatto di noodles ed un pancake alla banana e Nutella che dividiamo e divoriamo, facendo versi di gradimento estremo che scatenano gli sguardi perplessi della cameriera. Dopodiché Mohit monta in sella e promette di tornare a prendermi alle quattro del pomeriggio, in tempo per il tramonto, mentre io rientro in camera a lavorare.

Il tavolino sembra abbastanza comodo, la sedia abbastanza comoda. Uno scampanellio fuori richiama la mia attenzione. Mi affaccio al balcone, e mi incanto a guardare una donna col cappello a punta, tipico vietnamita, che passa sotto in bici. Ha una pedalata lenta; sembra non abbia nemmeno un pensiero per la testa. Oltre di lei, il fiume scorre piano piano… Ma, be’, io devo lavorare. Chiudo a malincuore la porta, e premo il tasto per accendere il computer.

.

«Guarda lì! Guarda lì!»

«Che cos’è?», urlo, piegata contro il vento.

Sfrecciamo sull’asfalto liscio, circondati da prati verdi brillanti – risaie, probabilmente. Mohit è venuto a prendermi puntualissimo.

«Dei templi», mi spiega lui una volta che ci avviciniamo di più, e la massa indistinta di materiale grigio si rivela corrispondere a colonne, archi, tetti dalle punte curve, pilastri, statue e scritte in alfabeti incomprensibili. Sono antiche rovine di strutture probabilmente religiose; così, piazzate casualmente a lato della strada. Nessun recinto, nessun cartello, nessun biglietto d’ingresso necessario per addentrarsi in questo mondo dove tra passato e presente non ci sono barriere. In virtù di ciò, un gruppo di bufali mangia tranquillamente l’erba in mezzo alle rovine.

Ai lati del mio campo visivo scorre un fiume, con l’acqua quasi a pelo dell’asfalto. In un campo lontano due bambini giocano a pallone. Poco più in là un cartello propagandista, con una bandiera comunista e dei disegnini di persone che svolgono mestieri vari, sembra inneggiare alla nobiltà del lavoro. Adesso riprendono le risaie, e attraversiamo diversi villaggetti popolati da vietnamiti che lavorano nei campi, con l’immancabile cappello a punta, che girano in bicicletta e pascolano buoi. Nel bel mezzo del verde brillante appare una piccola costruzione dai muri vecchi e sporchi, con una grande vetrata dietro a cui si intravedono attrezzi da ginnastica: una palestra. Tutto intorno, fuori, le mucche divorano l’erba. Scoppio a ridere all’idea di qualcuno che si allena e suda affianco alle mucche indifferenti.

Il paesaggio che ci circonda è così rurale, così lontano dall’ambiente turistico e cittadino, che mi chiedo se queste persone abbiano mai visto degli stranieri prima di noi. E intanto il sole calante dipinge dei riflessi dorati sull’asfalto, e la mia faccia esaltata restituita dallo specchietto sembra esprimere perfettamente le emozioni che provo.

«Lì c’è il mare», urlo, puntando il dito verso una duna: «Usa la tua fantasia per immaginarlo!». È proprio affianco a noi, secondo la mappa, ma la barriera di sabbia alla nostra destra rende impossibile vederlo.

«E qui inizia il lago!», indica Mohit a sinistra.

Stiamo andando proprio verso il lago. Mohit ha letto da qualche parte che è bello, e questa constatazione è stata sufficiente a farcelo scegliere come meta.

«In che punto vuoi andare?», chiedo.

«Non lo so, qualsiasi parte che ci ispiri. Mi avvisi quando ce l’abbiamo a ovest?»

«Sissignore», esclamo. Il lago a ovest: ovviamente stiamo cercando un punto panoramico da cui poterci godere il tramonto.

Ora, il termine “lago” è un po’ fuorviante per descrivere ciò che abbiamo davanti. Secondo me parlare di “massa d’acqua che allaga le risaie in un sacco di punti” è più accurato. Comunque sia, quest’enorme pozza risulta ora posizionata esattamente tra noi e il sole calante, ed è il momento di spegnere il cellulare ed accendere l’intuito.

«Prendi questa via qui a destra.»

Percorriamo alcune decine di metri di sterrato e attraversiamo un ponticello di terra, dopo il quale finisce la strada percorribile. Non c’è nessuno intorno. Proseguiamo a piedi, in direzioni opposte.

Ci sono vari sentieri di terra, contornati da spiazzi d’erba che s’immergono lentamente nell’acqua. Qua e là, in ogni stagno, si innalzano piccole palafitte tonde che non capisco a cosa servano. Barchette di legno piene di vecchie reti da pesca, poggiate su qualche riva, sembrano suggerire che gli stagni siano comunicanti e formino, dopotutto, una specie di lago vero e proprio. E così il sole scende pian piano, colorando il cielo e il suddetto lago di magnifici riflessi rosa; e noi, ancora una volta, ci ritroviamo soli, a sospirare davanti ad un paesaggio un po’ surreale, un po’ abbandonato, un po’ mistico. Tutto per noi.

«Mohit!», grido alla sagoma sull’altra sponda.

«Non portarmi via da qui, ti prego!»

«No, mai! È bellissimo!»

«issimooo!», mi risponde lui a mo’ di eco.

Restiamo così, distanti ma connessi da quest’energia speciale.

Finché inizia ad arrivare il buio. Mohit odia guidare col buio. Eccolo infatti che torna verso il motorino, un po’ agitato, e con un cenno della testa mi fa segno di ripartire. Ripercorriamo l’intera splendida strada all’indietro, a velocità sostenuta, nel totale silenzio di chi ha appena vissuto dei momenti emozionanti e non ha bisogno di parlare.

.

Una volta rientrati a Hue, lo convinco a parcheggiare davanti all’albergo per andare ad esplorare a piedi un posto che adocchio nella mappa. Si tratta di un’isola lungo l’enorme fiume, strettissima e lunghissima, collegata da un ponte, attraversata da un’unica stradina, e, contrariamente al centro città in direzione opposta, apparentemente priva di attrazioni.

Venti minuti dopo, una volta messo piede sull’isola fluviale, non possiamo che confermare la totale mancanza di attrazioni. Non ci sono nemmeno lampioni; solo abitazioni rovinate, e persone che sicuramente si stanno chiedendo cosa passa per la testa a questi due stranieri arrivati fino a qui.

«Adesso basta, torniamo indietro», dice Mohit dando voce ai loro pensieri.

«No aspetta, siamo quasi arrivati!»

«Ma arrivati dove?»

«Alla fine dell’isola. È un punto dove confluiscono tre fiumi, e voglio vedere le luci di Hue riflesse nel mezzo.»

Poco prima della fine, però, un cane abbaia minaccioso e inizia ad inseguirci, ed ecco che Mohit fa subito retrofront. Comunque giro i tacchi anch’io: troppo buio, e troppe presenze strane. Proseguiamo indietro con la torcia del cellulare accesa, per illuminare la strada, finché non notiamo un’insegna luminosa in una casa lungo la via. C’è un pannello vecchio e sporco, con sopra delle foto di alcune varianti di riso fritto: con verdure, con pollo, con gamberi. Una vecchietta sdentata si avvicina sorridente. Guardo Mohit e vedo i suoi occhi brillare, e lui vede sicuramente i miei brillare, e senza parlarci abbiamo già deciso che è ora di cena e che vogliamo mangiare qui.

«Riso coi gamberi.»

La signora mi guarda con aria interrogativa. Allora mi avvicino al pannello e indico la foto giusta. Scuote la testa. Indico un’altra foto del riso con pollo, e annuisce. Mohit indica il riso con le verdure.

I piatti vengono cucinati dal figlio della signora in un fornellino portatile davanti a noi, e, mentre li gustiamo su delle panche di legno nel giardino di casa sua, penso che queste sono le esperienze per cui vale la pena viaggiare. La signora non ci stacca gli occhi di dosso. Non sapendo in che lingua parlarle, le faccio un gran sorriso, indico il riso e le mostro il pollice in su. La sua faccia si illumina radiosa. Chiama il figlio tutta contenta, e, anche se non capisco il vietnamita, so che gli sta riferendo orgogliosa che gli stranieri hanno gradito il suo riso.

Lasciamo loro una buona mancia, e lei, commossa, mi abbraccia e si fa fare una foto con me. Non credo che siano mai passati altri viaggiatori nel suo “locale”. Mentre ripercorriamo l’isola nel buio totale, e poi le strade di Hue fino alla nostra via lungo il fiume, tra le baracche e i cavi elettrici ingarbugliati, con le luci cittadine riflesse sull’acqua e il vago suono di karaoke distanti, confermo che, sì, queste sono le esperienze per cui vale la pena vivere.

Apro la porta della suite, mi affaccio sul balcone e rido di felicità.

.

.

«Dove devo andare ora?», urla Mohit.

«Mi prendi in giro?», rido.

«Sì!»

Da qui fino alla meta la strada è una sola: un insieme di curve leggere che si snodano all’infinito lungo il mare, a pochi metri da noi. Il suo profumo è inebriante.

Stavolta siamo nel sud del Vietnam. Siamo arrivati alle cinque del mattino a Nha Thrang, aspettandoci di trovare la città completamente deserta; invece, migliaia di persone occupavano ogni angolo della lunghissima spiaggia, tutte intente a fare ginnastica. Uno spettacolo a dir poco surreale, che trova spiegazione solo una volta sperimentate le temperature atroci che si raggiungono nel pieno della giornata.

Adesso stiamo guidando in direzione nord. Il sole brucia le mie spalle scoperte, e il mare acceca riflettendo ogni suo singolo raggio. Il mio corpo si crogiola nel tepore, al punto che…

«Stai dormendo?!»

«Certo che no.»

«E allora perché la tua testa rimbalza sulla mia schiena?»

«Ah ah ah. Vai più piano.»

Superiamo un chioschetto in legno; l’ennesimo con le amache. Rimpiazzare tavoli e sedie con amache sembra essere una tradizione di ogni locale di questa zona.

«Ho sete.»

«Ho sonno.»

«Allora ci fermiamo qui.»

Mohit fa un’inversione a U e parcheggia davanti al chioschetto vuoto. Ho la bocca secca e sono indecisa su cosa ordinare. Alla fine opto per un frullato di ananas e ghiaccio, una delle opzioni più dissetanti che conosca, ma contando anche di rubare un po’ di acqua e polpa della noce di cocco che prende Mohit. Bevo. La mia gola grida di piacere al contatto con la freschezza del succo. Mi sdraio sull’amaca, sudata, cercando comunque di accumulare più calore possibile – lo adoro.

Sulla strada passa qualche motorino sporadico. Il proprietario del bar è tornato a leggere il giornale, e sembra muoversi al rallentatore. Tutto è così calmo, e tranquillo… Voglio una vita lenta fatta di giornate così, trascorse ad arrostirmi al sole e a bere frullati freschi. Chiudo un attimo gli occhi…

.

«Quanto manca?»

«È il prossimo centro abitato.»

«Occhi aperti allora!»

Stavolta non abbiamo nessuna prenotazione, perché di posti prenotabili su Internet non ce ne sono a Dai Lanh, per cui dobbiamo trovare un alloggio che ci ispiri lungo la strada. O anche, solo, “un alloggio lungo la strada”. Siamo nel bel mezzo di un villaggio di pescatori, ancora più lontani del solito dai comfort e dalle sicurezze del turismo di massa. D’altro canto, la tendenza tipica asiatica di fare della propria casa la sede del proprio business ci garantisce che, prima o poi, troveremo qualcosa.

.

Il qualcosa si manifesta, cinque minuti dopo, nella forma di un edificio con scritto “hostel”. Ha tre piani: il primo dipinto di verde, il secondo di arancione e il terzo di blu. Parcheggiamo lo scooter davanti e bussiamo alla porta. Un signore viene ad aprire.

Ovviamente la struttura è ben lontana dall’essere veramente un ostello. Si tratta semplicemente della casa di una coppia anziana, le cui camere dei piani superiori vengono affittate ad eventuali viaggiatori di passaggio. Manco a dirlo, siamo gli unici ospiti.

«Buongiorno», dico.

Il signore anziano borbotta qualcosa in vietnamita.

«Dormire? Letti?», riprovo.

Altra risposta incomprensibile.

Tiro fuori il cellulare, apro Google Traduttore e imposto la traduzione inglese-vietnamita. Inizio a scrivere: “Vorremmo una stanza con due letti per tre notti”.

«Dì anche che sei una lavoratrice», sussurra Mohit.

«Sei scemo?», sghignazzo.

«Abbiamo bisogno di una stanza adeguata ai nostri standard.»

«E la paghi tu?»

«Scherzavo. Comunque chiedigli se la colazione è inclusa.»

«Perché non glielo chiedi tu?», ribatto. Certo, potrei chiederglielo io in questa circostanza, ma Mohit ultimamente ha preso la fastidiosa abitudine di nominarmi addetta alle pubbliche relazioni, delegandomi ogni domanda che gli viene in mente da fare agli altri. Si lamenta che la gente non lo capisce quando parla, ma, come gli ripeto sempre, basterebbe che scandisse meglio le parole.

Intanto, l’uomo gira la testa da una parte all’altra, osservando il nostro battibecco. Gli mostro la traduzione del mio messaggio iniziale, e annuisco al suo cenno di seguirlo. Saliamo le scale ed esaminiamo due stanze al secondo piano: la prima spaziosa e con un ampio balcone, e la seconda ben più piccola e un po’ claustrofobica. Stesso prezzo. La scelta sarebbe ovvia, ma Mohit insiste nel sostenere che il bagno della prima odora di fogna, non so se per capriccio o verità, e così finiamo nella seconda camera.

«Che piccola! Forse sarebbe stata meglio l’altra?», esclama poi pensieroso.

«Non lo so, hai scelto tu. Ora fammi dormire.»

«Non puoi, devi lavorare!»

«Mohit… Mi spieghi perché ci tieni sempre così tanto a vedermi lavorare?»

«Oh, perché adoro sapere che stai faticando mentre io non faccio un bel niente.»

Mi arrendo e scoppio a ridere.

Prima del dovere, però, viene lo stomaco. E l’avventura. Saliamo all’ultimo piano dell’ostello e ci affacciamo sulla terrazza. Il sole è ancora relativamente basso sopra l’orizzonte. Mi sporgo sul muretto, ad osservare il via-vai di pescatori lungo la spiaggia che abbiamo accanto: sembrano tutti di ritorno dal mare, e utilizzano degli strani gusci tondi a remi per far la spola tra le loro barchette e la spiaggia. Vista da quassù, l’intera Dai Lanh è un piccolo agglomerato di tettoie sul mare, tagliato in due da una strada dritta.

Adocchiamo un chioschetto dove vendono gelati. Ogni ora è buona per un gelato, soprattutto con questo caldo.

«Kem bo», dico alla ragazza che serve, sfoggiando l’unica parola che ho appena imparato in vietnamita: “gelato all’avocado”. Lei, radiosa, ci porge due bicchieri contenenti un impasto verde fosforescente – prelibatezza locale – con una spolverata di noccioline e arachidi. Abbiamo in dotazione due cucchiaini rosa con disegnini per bambini. Imitando i locali, ci accomodiamo su degli sgabelli alti circa una ventina di centimetri, sistemati sul marciapiede. Non è la posizione più comoda per gustare un gelato, o per gustare qualsiasi cosa in generale, ma adoriamo entrambi finire nel mezzo di queste situazioni scomode e autentiche. Gli sguardi di tutti gli abitanti del villaggio sembrano poggiati su di noi.

.

«Che cosa sono quelli?»

«Non ne ho idea!»

Davanti a noi, il mare azzurro splendente è costellato da piccole piattaforme quadrate di cemento, con delle specie di casette sopra. Rifugi per pescatori? Contenitori di reti e attrezzatura da pesca?

L’asfalto si stende tra una curva e l’altra, con una striscia gialla discontinua sfumata al centro, e il panorama di palme da cocco, arbusti tropicali, colline e mare è da lasciare a bocca aperta. Siamo incredibilmente gasati. Il casco mi balla un po’ largo sulla testa; il vento fresco mi accarezza la pelle. Attraverso il filtro degli occhiali da sole, i colori brillano come non mai.

«Spiaggia!», urlo.

«Spiaggia! Stop!»

Nella curva tra due promontori rocciosi si distende una striscia di sabbia vuota. Parcheggiamo e le corriamo incontro, e manco il tempo di poggiare lo zaino che sono già in costume, pronta per tuffarmi.

Vedo Mohit un po’ perplesso. Il mare è agitato; la spiaggia totalmente priva di ombra. Non è un posto piacevole in cui passare la giornata, effettivamente, perciò dopo una veloce rinfrescata ci rimettiamo in sella, trascinando con noi una scia di salsedine.

La spiaggia successiva sembra far più al caso nostro. È così profonda da sembrare un piccolo deserto. Delimitata da alte pareti rocciose e attraversata da un fiume, appare decisamente più pittoresca della prima. Ma, soprattutto, è dotata di una piccola tettoia che forma un cono d’ombra preziosissimo. Corriamo subito ad accamparci lì sotto. Ad uno dei suoi pali sono legati dei giubbotti di salvataggio: ne afferriamo due e li sistemiamo a mo’ di cuscino. E ci addormentiamo, per l’ennesima volta, perché questo è ciò che l’ambiente esterno e la temperatura invitano dolcemente a fare.

.

Il sole cuoce alto nel cielo privo di nuvole. Il tempo scorre lento. Alle mie orecchie, le cuffie diffondono musica a ritmo incalzante – secondo Mohit inappropriata al contesto, ma a me piace. Ancora una volta siamo soli, con l’impressione che l’intero Vietnam sia di nostra proprietà, anche se la realtà è che abbiamo semplicemente talento nel trovare posti dove possiamo goderci questa sensazione.

«Vado a fare il bagno», dichiara Mohit di punto in bianco.

«Ok.»

«Potresti venire anche tu?»

«Hai bisogno di me per fare il bagno?»

«Sì, devi tenermi d’occhio e intervenire in caso di necessità. Queste onde sono pericolose.»

«Come scusa? Hai paura anche di questo?». Scoppio a ridere. Non posso fare a meno di prenderlo in giro, e lui non può fare a meno di farsi prendere in giro, con quel finto atteggiamento a metà tra l’innocente e l’indignato che non riesce a mascherare il fatto che si stia divertendo.

Con uno sforzo non da poco, abbandono lo stato di letargia e lo seguo fino alla riva. Poi non resisto e mi tuffo anch’io. Con un mare così mosso, però, l’unico bagno che si può fare richiede costante attenzione e salti all’arrivo di ogni onda. Divertente ma sfiancante.

«Ho un’idea migliore: perché non ci spostiamo qui?», propongo. E mi butto nel fiume.

«Ma hai visto quelle mucche che stanno bevendo lassù, vicino alla sorgente?»

«No, non le vedo», rispondo, tappandomi gli occhi con la mano.

«Bene, neanch’io», commenta Mohit prima di tuffarsi a bomba.

L’acqua è calma e calda. Affondo in un mare di benessere.

.

All’avanzare inoltrato della giornata, decidiamo di percorrere un breve sentiero che porta ad un faro, per osservare da lì il tramonto. Pare affollato: un sacco di vietnamiti, che sembra si siano ritrovati per un pic-nic domenicale, occupano i tavoli all’ingresso. Ma a noi non interessa l’area pic-nic: entriamo nel faro, dove ci viene chiesto di togliere le scarpe, e saliamo a piedi nudi gli scalini a chiocciola che, tra un respiro affannato e l’altro, ci portano nella terrazza in cima. Ecco, soli anche qui. Soffia il vento. Il tramonto avanza rapido oltre le colline: la spiaggia dove abbiamo passato il pomeriggio è completamente in ombra, il mare è già scuro, e presto il sole sparisce anche dal nostro campo visivo. Ma restiamo comunque fermi, seduti sul cemento, a lasciarci scompigliare i capelli salati da un vago senso di eterno e di meravigliata irrealtà. Un’altra giornata che è valsa la pena aver vissuto.

.

E, come al solito, risaliamo in sella allo scooter un po’ troppo tardi, con una dose di buio superiore a quella che vorrebbe Mohit per guidare, e affrontiamo un viaggio di rientro un po’ troppo veloce, silenzioso e carico dell’adrenalina della giornata.

Manca solo una cena, come degna conclusione. Una tipa in una baracca-ristorante ci saluta con la mano, per cui chiedo a Mohit di fermarsi. Scendo dal motorino e lei, con un gesto eloquente e un sorriso a trentadue denti, mi chiede se vogliamo mangiare. Annuisco. Ci invita a sederci al tavolo. Poi corre a tirare fuori una padella e ci rompe un uovo dentro, canticchiando.

«Scusa, che cosa hai ordinato per me?», mi domanda Mohit prendendo posto.

«Non ho ordinato nulla. Si vede che decide lei.»

«Stai scherzando? Dobbiamo mangiare qualcosa che non sappiamo cosa sia?»

«Esatto», rispondo ridendo. Effettivamente l’idea è esilarante. Solo in un paesino come Dai Lanh può succedere una cosa del genere.

«E quanto costa?»

«Non ne ho idea.»

«Glielo chiedo», afferma lui. Tira fuori il cellulare e apre Google Traduttore.

«Mohit, ti prego, ti prego. Non rovinare la magia di questo momento. Tutto ciò è semplicemente bellissimo. Non metterti a parlare di soldi, romperesti l’incanto. Te la pago io questa cena, ma non chiederle ora quanto costa e cosa ci sta preparando con tanto amore.»

Io sono italiana, e adoro esperienze così forti di diversità culturale. Mohit è indiano, e tendenzialmente diffida di tutto ciò che viene cucinato a caso in mezzo alla strada. Ma alla fine, un po’ perché non deve pagare, un po’ perché ama l’avventura quanto me, non protesta. Nemmeno quando un topo passa in mezzo alle nostre gambe. E nemmeno quando ci ritroviamo davanti un piatto di riso, verdure e un pezzo di una carne – “a forma di topo”, dice lui – che non riusciamo a identificare. Anzi, ridiamo di gusto all’idea di quello che potremmo stare per ingerire. Ridiamo di gusto all’idea di una donna che ha una baracca in mezzo alla strada e che ha fermato con un gesto due stranieri che le passavano di fronte, per cucinar loro qualcosa di improvvisato (o, secondo un’interpretazione alternativa, “che è riuscita a rifilare a due idioti sorridenti il topo appena catturato”). Cucinando con amore, in ogni caso, giuro.

Seduti davanti al tavolo di plastica lungo la strada di un paesino sperduto in mezzo al nulla, dopo aver assaporato l’ennesima, spettacolare giornata, ridiamo perché noi, alla fine, ridiamo sempre. Ci prendiamo in giro; urliamo; ci esaltiamo per le stesse cose. E ogni giorno è troppo prezioso per non essere scandito da queste risate.

.

.

«Had to have high, high hopes for a living – didn’t know how, but I always had a feeling – I was gonna be that one in a million – always had high, high hopes.»

«Ancora con quella canzone? Te l’ho detto che mi irrita?»

«Sì, me l’hai detto tipo… mille volte.»

«Allora mille e uno.»

Dallo specchietto vedo un sorrisetto sarcastico che spunta tra le sue labbra. Continuo a cantare a squarciagola, sopra il rombo del motore.

«Dove devo andare ora?»

«Dove vuoi tu! Siamo liberi come il vento!»

Con un movimento deciso del polso, Mohit accelera. Come sempre senza meta, andiamo più lontano che possiamo, in cerca di qualcosa che nessuno ha ancora trovato.

L’avventura è appena cominciata.