ประเทศไทย, 2015

Quando ogni traccia di sole nell’aria sparisce, portata via da un crepuscolo agonizzante e interminabile, a Bangkok succede una magia. Succede che il grigio secco, arido, disidratato che copre tutte le strade e gli edifici, e che brucia sotto la luce diurna abbagliando e stordendo i visitatori, viene spento.

«Shh, adesso basta», sembra che gli mormori la notte, stendendo sopra un velo opaco. Il velo va a coprire una città invivibile, rovente; inquinata alla vista, all’olfatto e all’udito; governata totalmente dal caos.

Sulle prime il cambiamento è impercettibile: macchine e motorini continuano a sfrecciare senza sosta, e il via vai di gente è caotico come non mai. Carretti di tutti i tipi restano ad occupare i marciapiedi, assieme ai loro proprietari e ad altre persone che all’apparenza sembrano buttate lì senza motivo, ma che in realtà sono solamente espressione del modo asiatico di vivere la strada: se nel mondo occidentale quest’ultima serve esclusivamente per andare da un punto A ad un punto B, con un fine puramente pratico inquadrato in un contesto di vita frenetica, qui è anche un ottimo posto dove fermarsi e, perché no, trascorrere l’intera giornata. Magari seduti sul marciapiede; magari non facendo nulla – perché no.

All’apparenza, dunque, tutto come prima. Ma un naso attento noterà, in coincidenza con il lieve calo della temperatura, i primi odori di spezie che viaggiano nell’aria. Lampioni e insegne al neon si accendono, e i banchetti che vendono ananas, manghi e meloni sepolti nel ghiaccio – armi efficacissime per combattere il caldo e la sete che il sole porta con sé ogni giorno – lasciano pian piano posto al cibo di strada. Si inizia a bollire, grigliare e, soprattutto, a friggere; ravioli, spaghetti di riso, carne, verdure, uova e mille altre pietanze dai nomi impronunciabili, condite con le salse e le erbe più disparate, in un sottofondo di migliaia di voci sovrapposte incomprensibili.

Oltre l’angolo, entrando nelle vie di Khao San Road, scorpioni, cavallette, rane e vermi fritti fanno bella mostra in ogni bancarella, e sono una delle più efficaci trappole per gli ingenui turisti, che, convinti di trovarsi davanti un piatto tipico locale, si sfidano ad assaggiarlo. Ma qui ogni cosa è stata creata su misura per loro, ed è tutto un infinito susseguirsi di negozi di tatuaggi (dove con “negozi” si intende stanzette sporche affacciate sulla via) e bar che fanno a gara a chi ha la musica più tunz tunz, le luci colorate più sflescianti e i clienti più ubriachi. Più aumenta la folla, e più ogni angolo vitale viene occupato e schiacciato e compresso tra mercatini di vestiti, banchetti di inutilità varie, aggeggi fluorescenti che volano, motorini che vogliono farsi largo tra la massa di gente, urla e canti, uomini che trascinano carretti con cibo, clacson e venditori ambulanti che sventolano cartelli con scritto «gas esilarante – per una serata divertentissima».

Bangkok è selvaggia. Non ci sono regole, se non quella della fame – la fame con cui chiunque cerca di addentare più fette possibili di quella golosissima torta che è il business del turismo.

È tutto così incasinato che io, sperando di trovare una via d’uscita, seguo le ombre. Imbocco una serie di stradine a caso, accomunate dal loro essere praticamente ignorate dai passanti – specialmente dagli stranieri. Mi perdo tra vicoli deserti dove l’asfalto è mezzo distrutto e orribili ruspe, ora nere e spente, ostacolano il passaggio; alla luce flebile di saltuari lampioni sotto cui alcuni uomini giocano a scacchi, in un dedalo di fragili catapecchie e cavi elettrici poggiati sopra, aggrovigliati l’uno sull’altro in nodi infiniti impossibili da sciogliere, che «quando vedo questa roba vorrei strapparmi tutti i capelli», mi ha detto qualche giorno fa Max, un elettricista italiano.

Il caos è onnipresente, ma adesso se non altro in una forma sobria, più autentica. E, così, riesco lentamente ad arrivare in una parte di città dove il velo steso dalla notte è di un semplice, modesto e uniforme blu dai riflessi grigi; un blu che scivola sull’asfalto e sulle case come un tappeto e le dipinge; che dà tonalità ai rumori – quei lontani e soffusi suoni blu.

Ed è qui che ho modo di notare l’aspetto più affascinante della magia di Bangkok di cui parlavo prima: ora che la notte ha spento il grigio urbano e non è inquinata dalla folla, il verde, di giorno quasi invisibile, inizia timidamente a ritagliarsi il suo spazio. Palme, banani, magnolie, manghi e decine di tipi di piante diverse emergono e risplendono nelle tenebre. Sono ovunque: una maestosa e silenziosa presenza in mezzo a tutte le case, dietro ad ogni incrocio, abbracciata ad ogni palo. Emanano un’aria tropicale calda, ma senza l’afa delle ore di punta. Però umida. Mi sento le dita appiccicate, e i miei piedi impiegano una frazione di secondo di troppo prima di staccarsi dalle infradito, passo dopo passo.

In mio soccorso arriva una brezza leggera, e all’improvviso è come se qualcuno mi seguisse soffiandomi delicatamente sul collo e portandomi all’orecchio lontani echi di canti buddisti. Le foglie oscillano. Vento equivale a spazio aperto, e così capisco che mi sono avvicinata al fiume Chao Phraya, da dove ha origine lo spostamento d’aria. Continuo ad addentrarmi in stradine a caso, tentando di affacciarmi verso l’acqua, finché finisco in un vicolo cieco. Alla mia destra, una casa dall’aspetto poco raccomandabile. «Ristorante», c’è scritto in realtà. La porta si apre, qualcuno esce e io intravedo con grande sorpresa una pittoresca terrazza – anch’essa piena di verde – che si sporge sul fiume; e dopo pochi istintivi secondi mi ritrovo lì sopra, seduta davanti ad una candela, con lo sguardo rivolto ai battelli che solcano l’immenso corso d’acqua. L’altra sponda sembra un mondo lontanissimo.

Un vago aroma speziato danza sotto al mio naso: nei miei brevi istintivi secondi ho ordinato un pad thai (il primo – di una lunga serie – della mia vita). Mi hanno dato due bacchette in mano e io sono un disastro nel maneggiarle, ma afferro ciò che riesco a tirar su, e… mmh. Quale altra magia ha creato questi noodles, e queste verdure che hanno soffritto dentro, e questa carne e questi arachidi, e questa bellissima romantica baracca sul Chao Phraya in cui non so ancora come ho fatto a finire, e questo verde dalle tonalità blu che mi accarezza il collo..?

Torno sulla strada, con la pancia sorridente. Controllo la mappa. Alla fine il mio errare a caso mi ha portato proprio nella direzione in cui avevo bisogno di arrivare. Mi faccio allontanare dalla brezza per lasciare il corso del fiume, seguo della musica nell’aria e finisco in un complesso di pagode completamente deserte, tra le quali i canti buddisti, che escono a tutto volume da un altoparlante, rimbombano nel vuoto, in un’atmosfera quasi suggestivamente spettrale.

Infine, mi ritrovo davanti alla stazione centrale, mia meta finale. Osservo la sala d’attesa, un immenso stanzone completamente aperto, dai muri ammuffiti su cui girano, stanchi, alcuni vecchi ventilatori, e dalle piastrelle verdi sopra alle quali sono sdraiate centinaia di persone. La sala non ha sedie, se escludiamo un paio di panche occupate da delle splendenti tuniche arancioni – i monaci; per cui la gente si è semplicemente accomodata per terra. Molti hanno con sé cuscini e coperte; alcuni mangiano e sembrano quasi attrezzati per un pic-nic. Non riesco a capire se siano tutti in attesa di un qualche treno, o se forse… siano lì e basta?

Si può fare un pic-nic sul pavimento di una stazione ferroviaria sporca, senza un preciso motivo? Nel giro di poche ore sono passata dalla Bangkok più caotica alla Bangkok più romantica; ma qualcosa mi dice che la Bangkok più autentica si trova qui dentro. Sono un po’ spiazzata. Provo a sedermi anch’io sul pavimento, ma non ho chiaramente il loro stesso agio. Va bene stare qui, così? In fondo, se si può vivere la strada come un posto interessante dove passare la giornata, perché non fare lo stesso con la stazione? Che fretta c’è – dove dobbiamo correre e scappare tutto il tempo?

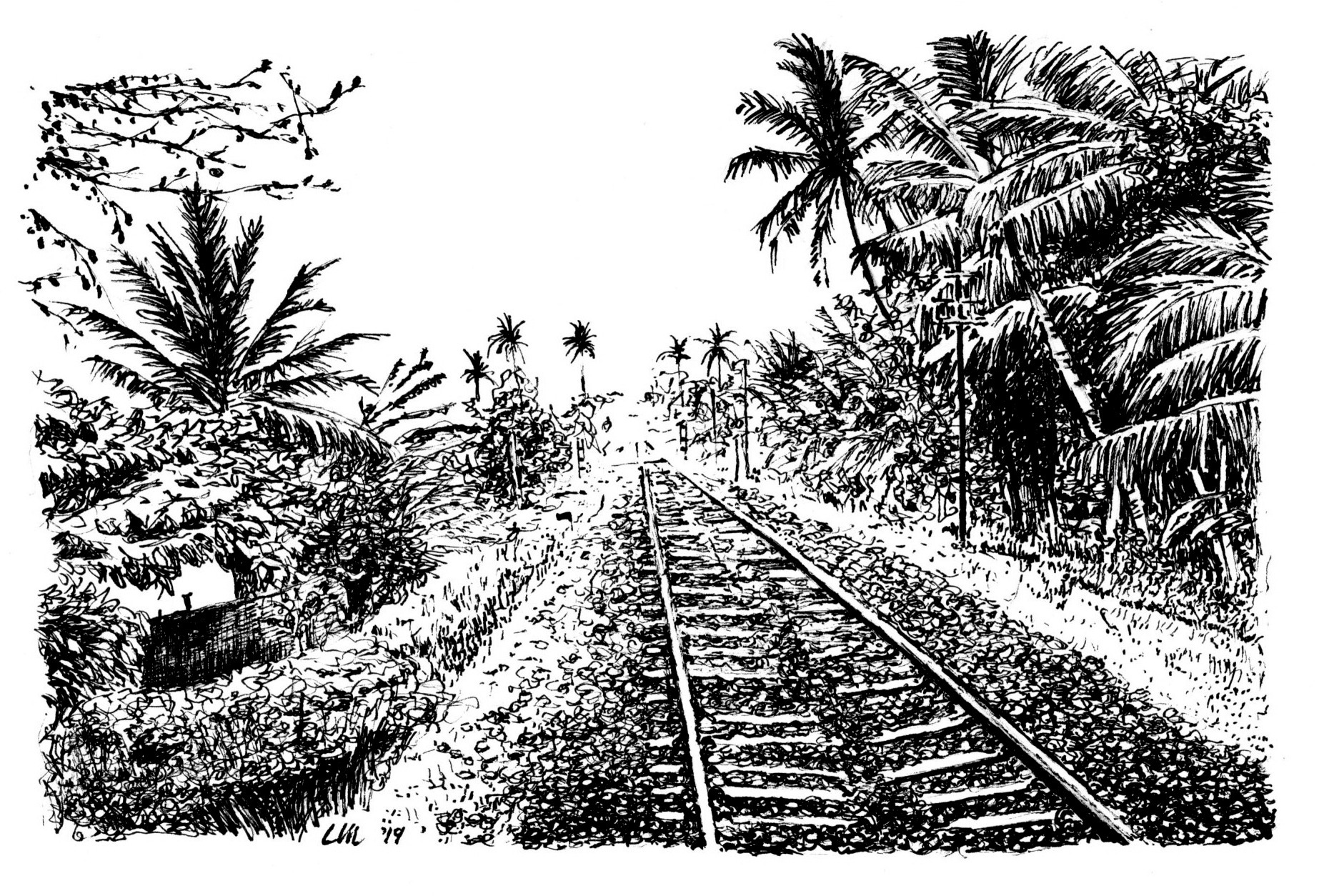

Alla fine arriva il mio treno. È un lungo rottame sferragliante, perfettamente integrato in questa stazione in quanto vecchio e sporco, che dovrebbe viaggiare tutta la notte verso sud prima di farmi arrivare a Chumphon. Sempre che sia in grado di tenere fermi insieme i pezzi che lo compongono per tutte quelle ore…

Partiamo. Procedendo con tutta la calma del mondo, il treno scorre lungo un’infinita serie di baracche e lamiere accatastate l’una sull’altra. La flebile luce del vagone si riflette sulle loro pareti d’amianto. Qualche tenda strappata, stracci e tanta sporcizia intorno. I caseggiati semibui appaiono uno dopo l’altro, scanditi dal ritmo regolare delle ruote sui binari: uno, due, tre. Uno, due, tre. Sembrano non finire mai. Anche questo fa parte del loro modo di vivere, e anche questo va bene? Ogni minuto che passa è un minuto di disagio.

E poi, di colpo, arriva dal finestrino una scintilla di quella brezza calda e verde che mi ha accompagnato prima, e mi scuote e sussurra «torna qui». E io, che mi trovo dentro ad un rottame che attraversa rottami di case, mi guardo intorno confusa, cercando di capire se posso tornare indietro, indietro a respirare un’ultima volta quell’inferno di caos e solennità, romanticismo e disagio.

Hai vinto. Non so come hai fatto, ma hai vinto il mio cuore, Bangkok.